Какие реликтовые животные обитают на территории россии. Реликтовые растения. Виды реликтовых растений

Реликтовые растения — это живые ископаемые. Они дошли до нас из древних эпох без существенных изменений за прошедшие миллионы лет и носят в себе черты тех растений мезозойской эры, которые человек издавна находил в слоях земли и геологических породах в виде окаменелостей или отпечатков.

Самые древние растения

К числу самых древних растений относятся сине-зеленые водоросли, следы которых находят в отложениях, возраст которых 3 млрд лет. Сине-зеленые водоросли — примитивные бесполые организмы, произрастают они в наше время в соленых и пресных водах, во влажных местах между скалами и даже в горячих источниках. Ведь они выдерживают температуру до +85ºС.

Более 300 млн лет назад планета была покрыта огромными лесными зарослями, которые состояли из папоротников, хвощей и огромных плауновидных растений. Все крупные представители флоры в результате климатических изменений сейчас превратились в каменноугольные пласты в глубине земли. Реликтовые виды растений постепенно научились приспосабливаться к изменениям. Они смогли дожить до наших времен.

Примеры реликтовых растений

Приведем несколько широко известных растений, которые росли еще 200 млн лет назад:

- Селагинелла селаговидная — водоросль, растущая на моховых болотах Северной России.

- Хвощи зародились еще в каменноугольный период и заселили практически все континенты мира, имеют стебель с узлами и междоузлиями, вместо листьев у них чешуйки, размножаются спорами и корнями.

- Плауны — вечнозеленые травы, зародились в каменноугольном периоде, дошли до нашего времени, лишь изменившись в размерах. Имеют ползучие стебли, от которых вверх растут ответвления, имеют корневую систему, размножаются спорами и вегетативно (корни, клубеньки, ветви).

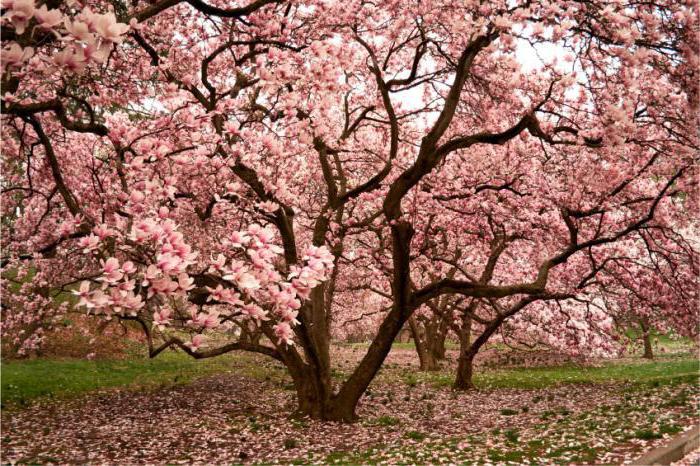

- Магнолия — архаичное цветковое растение. Древний по происхождению род магнолиевых появился тогда, когда еще не существовало пчел, поэтому его цветы опыляются жуками. Растет на юге в городах Крыма и Кавказа, где можно встретить целые улицы, засаженные этими красивыми цветущим деревьями.

Реликты из Америки

В Северной и Южной Америке произрастают также некоторые древесные породы и реликтовые растения, дошедшие до нас из третичного периода:

- Таксодиум — летнезеленое листопадное дерево, широко распространенное 20 млн лет назад. Подтверждением этому являются окаменелые листья в залежах бурого угля, источником образования которого они и стали со временем. Дерево-долгожитель: один экземпляр в окрестностях Мехико насчитывает 5 тыс. лет, его называют гигантом из Туле. Их долговременность находит объяснение в устойчивости дерева к гниению и хорошей сопротивляемостью к вредителям, выработанными за миллионы лет. Ствол имеет трещины, ребристый, утончается кверху. Один из видов таксодиуама — болотный кипарис, который может расти в воде, так как имеет пневматофоры (надпочвенные выросты).

![]()

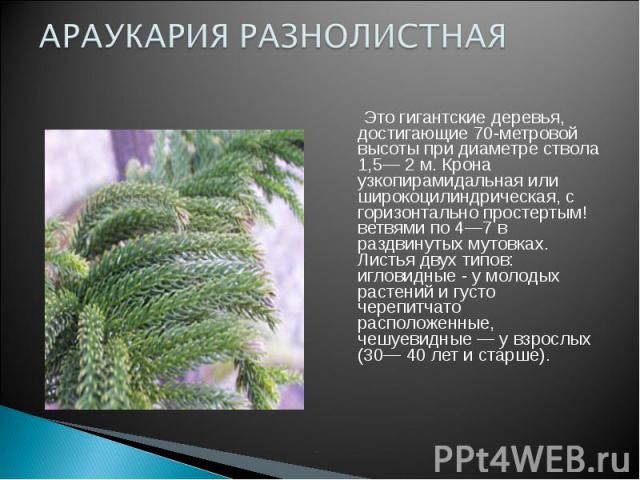

- Араукария чилийская — хвойное дерево, растущее в южноамериканских странах (Чили и Аргентина), в природе достигает 60 м, ветви расположены почти по горизонтали, хвоя толстая и жесткая, может храниться до 15 лет. Это очень выносливое древнее растение.

Древнее лечебное дерево

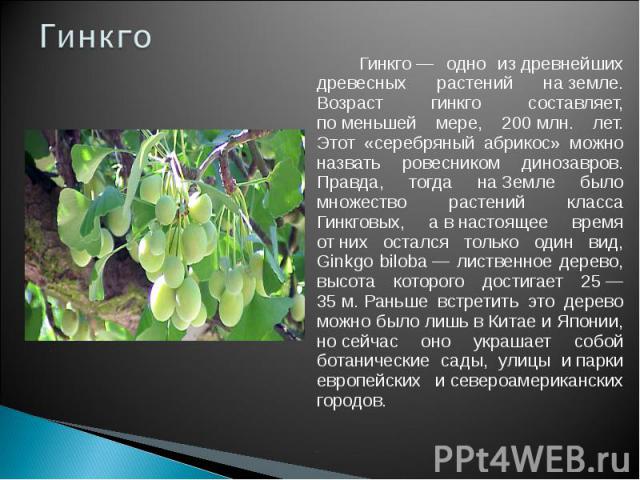

Ginkgo Biloba переводится с латинского языка как «серебряный абрикос». Дерево имеет мощный ствол с грубой корой, переходящий в раскидистую крону. Листья этого реликта удивительные: нежно-зеленые с волнистыми краями, поделенные на 2 лопасти, располагаются они на тонких черешках. Растение также является уникальным долгожителем: некоторые деревья, растущие в Японии и Китае, имеют возраст около 4 тыс. лет.

В Европу семена и плоды этого дерева привез голландский ученый Э. Кемпфер в XVIII веке. Дерево оказалось холодостойким и нетребовательным к почве, устойчивым к болезням, за счет чего получило широкое распространение в Европе и Америке. Его высаживали в парках и скверах.

Еще древние китайские манускрипты, датируемые 3000 г. до н. э., описывают его уникальные лечебные свойства. В восточной медицине с его помощью лечили болезни легких, печени, заживляли раны и ожоги, использовали как средство для долголетия.

Лечебными свойствами обладают его листья, содержащие множество биологически активных веществ, которые теперь повсеместно используются в современной медицине для улучшения кровоснабжения и стимулирования памяти, лечения мигрени и головокружений, геморрое, мужской импотенции и т. д.

Папоротник: интересные факты

Папоротники — древние реликтовые растения, появившихся еще 350 млн лет назад, во времена динозавров. Насчитывается 10 тыс. видов. Интересны они тем, что размножаются не семенами, а спорами, поэтому никогда не цветут. Папоротник широко распространен по всем континентам мира, произрастает в лесах (нижний и верхний ярус) и на стволах деревьев, на болотах, в скалах, в воде (реки и озера) и т. д.

На территории России растет один из видов папоротников — кочедыжник женский, который может сильно различаться по размеру и форме листьев.

В лесу также растет и папоротник мужской, который относится к роду щитовников. Именно с ним связаны древние славянские обряды и поверья, по которым нужно искать мифический цветок папоротника. Если его найти, то он откроет своему владельцу все тайны, подарит дар ясновидения и власть над потусторонними силами. По славянским поверьям, он зацветает один раз в году накануне праздника Ивана Купалы (7 июля).

Кочедыжник женский также имеет свое значение: с давних времен он считается надежным ведьминским корнем, с помощью которого можно наложить проклятие на человека.

Реликты России

Древние виды растений, сохранившиеся с третичного периода (2-65 млн лет назад):

- Рододендрон понтийский — вечнозеленый декоративный кустарник высотой 1,5 м, который до сих пор растет в некоторых районах Кавказского приморья. Имеет характерную окраску листьев: зеленую с кремово-белым кантом. Цветет с апреля по июнь лилово-розовыми цветами.

- Железное дерево, которое образует целые леса в горных районах Азербайджана — реликтовое листопадное дерево, имеющее очень прочную и тяжелую древесину (из нее делают художественные изделия и детали машин).

- Амурский бархат (амурское пробковое дерево) — очень распространенное дерево в Приморье высотой до 25 м, живет до 300 лет. Ягоды обладают целебными свойствами.

Реликтовые растения России очень теплолюбивы, поэтому сохранились в таких местах, где климат много веков оставался почти неизменно теплым. В более северных районах России растения третичного периода погибли во время наступления ледникового периода и других изменений в климате.

Реликты Приморья

Природа Приморского края сложилась под воздействием больших климатических изменений и близости океана и насчитывает такие сохранившиеся реликтовые растения:

- Дерево калопанакс (белый орех) имеет черный ствол, усаженный острыми шипами, за что и получил свое название "чертово дерево". Высота его до 30 м, живет до 150 лет, древесина используется для изготовления музыкальных инструментов, т. к. имеет высокие резонансные свойства.

- Рододендрон — «розовое дерево», любящее горные влажные склоны, весной можно наблюдать необыкновенно красивое нежно-розовое покрывало, которое образуют цветущие рододендроны.

- Родиола розовая ("золотой корень") — древнее лечебное растение, за корнем которого охотились еще древнекитайские императоры, посылая экспедиции на Алтай.

- Лотос Комарова — красивейшее водное реликтовое растение третичной флоры, растущее на юге Дальнего Востока России, самое холодолюбивое из семейства лотосов.

- Тис остроконечный является предком тиса, произраставшего в юрском периоде в эпоху динозавров, растет в Приморье и Хабаровском крае, Сахалине.

Рододендрон Шлиппенбаха и лотос Комарова — растения Красной книги России и Приморья.

Реликты Кавказа и побережья Черного моря

Горы Кавказа в ледниковый период оказались естественной преградой, которая помешала холоду проникнуть на побережье Черного моря.

Реликтовые растения Краснодарского края сохранились благодаря уникальности климата этого региона и вопреки хозяйственной деятельности человека, который постепенно вытесняет лесные угодья и использует их на свои нужды. К таким растениям относятся:

- Самшит вечнозеленый — самый медленнорастущий кустарник (1 мм в год), живет до 500 лет, представлен как в виде дерева, так и кустарника. Часто используется при озеленении парковых зон в городах и садовых участков, где с помощью кустарников самшита создают различные зеленые фигуры.

- Можжевельник высокий — вечнозеленое хвойное дерево с кроной в виде конуса, живущее до 600 лет. Высота - до 12-16 м. Сохранился только на Черноморском побережье, между Анапой и Геленджиком. Размножается при помощи семян, которые разносят птицы, засухоустойчивый и может расти на каменистых или известняковых склонах гор, в расселинах, относится к декоративным и эфирномасличным растениям.

Можжевельник высокий, самшит и тис — растения Красной книги России и Краснодарского края.

- Тис ягодный — вечнозеленое хвойное дерево, появившееся много млн лет назад. Его преимуществами являются отсутствие в древесине смолы и темно-красный цвет, из-за чего оно пользуется большой популярностью при изготовлении ценной мебели. Также обладает бактерицидными свойствами. Одно из долгоживущих деревьев (максимальный возраст составляет 1500 лет). Произрастает на Кавказе, около Анапы и Новороссийска, а далее распространяется на восток до Каспийского моря.

- Пицундская сосна — один из подвидов калабрийской сосны, реликтовое дерево третичного периода черноморского побережья, занесено в Красную книгу России. Оно малотребовательное к почве и влажности, довольно быстро растет. Имеет светло-зеленую мягкую хвою длиной до 15 см, в горах достигает высоты 400 м. Основной ареал находится около Геленджика, а также Туапсе, Анапы, Дагомыса и др.

Заключение

Прочитав эту познавательную статью, все школьники и взрослые теперь знают, какие растения называют реликтовыми, ведь здесь приведены самые популярные и интересные из них, дошедшие до нас через многие миллионы лет существования планеты Земля.

Крокодилы — одни из самых известных древних животных, но сто миллионов лет назад их отряд был куда как разнообразнее. Грозные морские дакозавры, небольшие наземные паказухусы с зубами как у млекопитающих, защищённые прочным костяным панцирем армадиллозухусы… Эволюция порой принимает странные формы, а выживают лишь самые эффективные.

Бархатные черви напоминают червей или сороконожек, но на самом деле это совершенно отдельный тип существ — онихофоры. В 1909 году, после обнаружения окаменелостей возрастом 505 миллионов лет, одно из найденных существ — Aysheaia — оказалось невероятно похожим на онихофоров, предположительно являясь их предком.

Многожаберные акулы. Обычно у акул лишь по пять жабр на каждой стороне, у многожабреных — по шесть или семь. Это одни из самых примитивных, акул, то есть изменившихся слабее всех. Общие акульи предки бороздили океаны ещё 400 миллионов лет назад, зато многожаберные акулы оставались неизменны на протяжение минимум 175 миллионов лет.

Хвощи — одни из самых обыденных растений на планете, но это не делает их менее древними. Они относятся к папоротникам и до сих пор размножаются спорами, чего среди современных растений почти не встретишь. Гигантские хвощи образовывали целые леса, доминируя на суше задолго до других видов — около 350 миллионов лет назад.

Плеченогие на первый взгляд мало отличаются от иных моллюсков — разве что странной несимметричной раковиной. Сейчас они относительно редкие, но 500 миллионов лет назад плеченогие являлись доминирующим видом в океанах планеты. Через 250 миллионов лет атмосферу Земли наполнили парниковые газы и случилось великое вымирание. Плеченогие с трудом выжили, уступив другим видам.

Латимерий не должно было существовать. Все кистепёрые рыбы вымерли около 70 миллионов лет назад, и когда в XX веке обнаружили латимерий, шум поднялся невероятный, всё равно что нашли бы живых тираннозавров. Зародившиеся около 400 миллионов лет назад, кистепёрые рыбы породили множество новых видов — в том числе, первых рыб, выбравшихся на сушу.

Мечехвосты воистину выглядят так, словно время прошло мимо них. Их членистоногие предки зародились 480 миллионов лет назад, сами же мечехвосты сохраняют свою характерную внешность на протяжение 150 миллионов лет. Они немного меняются, разумеется, но по эволюционным меркам это почти незаметно.

Нельзя сказать, что время совсем не повлияло на реликтов. Древние акулы и крокодилы всё же выглядели иначе, чем их современные потомки. Но если к некоторым видам мы успели крепко привыкнуть, другие до сих пор вызывают удивление даже своей внешностью. Будто они и в самом деле застыли во времени.

Презентация на тему: Реликтовые формы как доказательства эволюции

![]()

1 из 19

Презентация на тему:

№ слайда 1

Описание слайда:

№ слайда 2

Описание слайда:

Гинкго Гинкго - одно из древнейших древесных растений на земле. Возраст гинкго составляет, по меньшей мере, 200 млн. лет. Этот «серебряный абрикос» можно назвать ровесником динозавров. Правда, тогда на Земле было множество растений класса Гинкговых, а в настоящее время от них остался только один вид, Ginkgo biloba - лиственное дерево, высота которого достигает 25 - 35 м. Раньше встретить это дерево можно было лишь в Китае и Японии, но сейчас оно украшает собой ботанические сады, улицы и парки европейских и североамериканских городов.

№ слайда 3

Описание слайда:

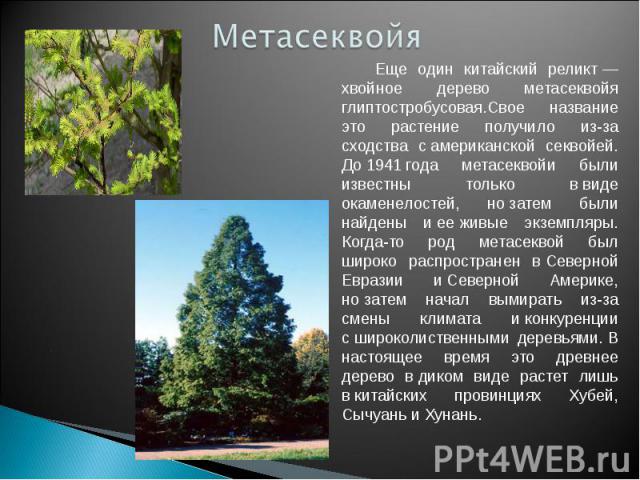

Метасеквойя Еще один китайский реликт - хвойное дерево метасеквойя глиптостробусовая.Свое название это растение получило из-за сходства с американской секвойей. До 1941 года метасеквойи были известны только в виде окаменелостей, но затем были найдены и ее живые экземпляры. Когда-то род метасеквой был широко распространен в Северной Евразии и Северной Америке, но затем начал вымирать из-за смены климата и конкуренции с широколиственными деревьями. В настоящее время это древнее дерево в диком виде растет лишь в китайских провинциях Хубей, Сычуань и Хунань.

Описание слайда:

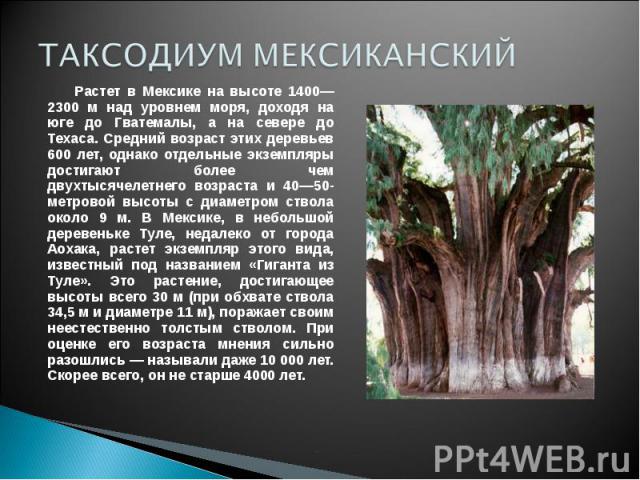

ТАКСОДИУМ МЕКСИКАНСКИЙ Растет в Мексике на высоте 1400- 2300 м над уровнем моря, доходя на юге до Гватемалы, а на севере до Техаса. Средний возраст этих деревьев 600 лет, однако отдельные экземпляры достигают более чем двухтысячелетнего возраста и 40-50-метровой высоты с диаметром ствола около 9 м. В Мексике, в небольшой деревеньке Туле, недалеко от города Аохака, растет экземпляр этого вида, известный под названием «Гиганта из Туле». Это растение, достигающее высоты всего 30 м (при обхвате ствола 34,5 м и диаметре 11 м), поражает своим неестественно толстым стволом. При оценке его возраста мнения сильно разошлись - называли даже 10 000 лет. Скорее всего, он не старше 4000 лет.

№ слайда 6

Описание слайда:

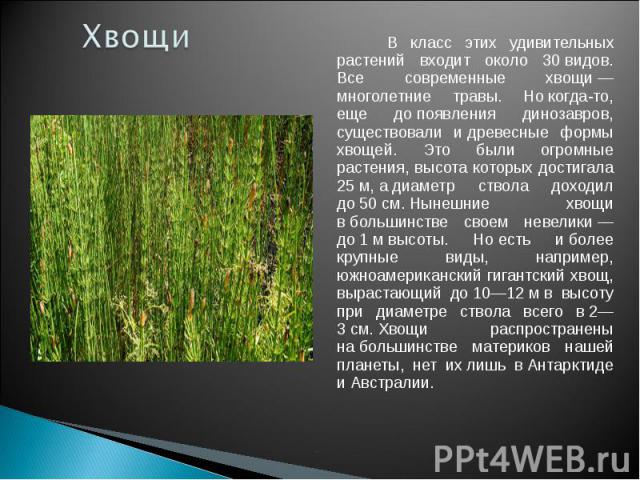

Хвощи В класс этих удивительных растений входит около 30 видов. Все современные хвощи - многолетние травы. Но когда-то, еще до появления динозавров, существовали и древесные формы хвощей. Это были огромные растения, высота которых достигала 25 м, а диаметр ствола доходил до 50 см. Нынешние хвощи в большинстве своем невелики - до 1 м высоты. Но есть и более крупные виды, например, южноамериканский гигантский хвощ, вырастающий до 10-12 м в высоту при диаметре ствола всего в 2-3 см. Хвощи распространены на большинстве материков нашей планеты, нет их лишь в Антарктиде и Австралии.

№ слайда 7

Описание слайда:

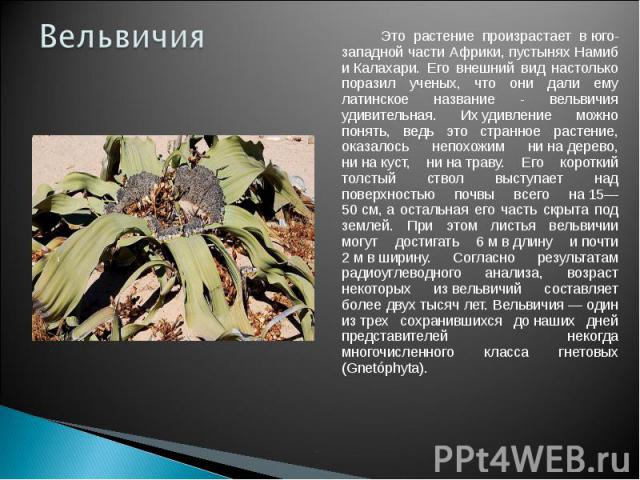

Вельвичия Это растение произрастает в юго-западной части Африки, пустынях Намиб и Калахари. Его внешний вид настолько поразил ученых, что они дали ему латинское название - вельвичия удивительная. Их удивление можно понять, ведь это странное растение, оказалось непохожим ни на дерево, ни на куст, ни на траву. Его короткий толстый ствол выступает над поверхностью почвы всего на 15-50 см, а остальная его часть скрыта под землей. При этом листья вельвичии могут достигать 6 м в длину и почти 2 м в ширину. Согласно результатам радиоуглеводного анализа, возраст некоторых из вельвичий составляет более двух тысяч лет. Вельвичия - один из трех сохранившихся до наших дней представителей некогда многочисленного класса гнетовых (Gnetóphyta).

№ слайда 8

Описание слайда:

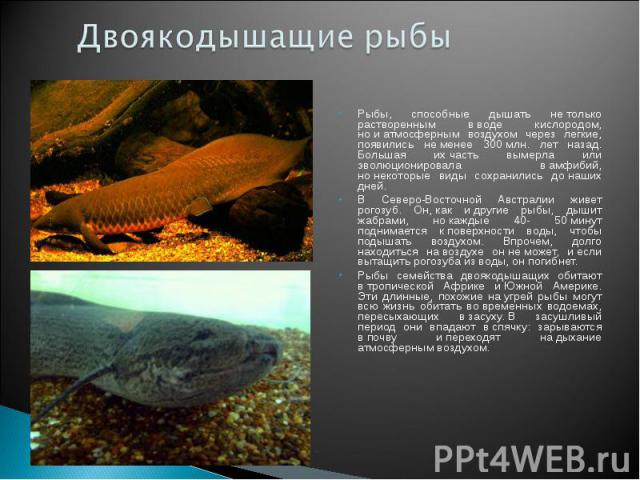

Двоякодышащие рыбы Рыбы, способные дышать не только растворенным в воде кислородом, но и атмосферным воздухом через легкие, появились не менее 300 млн. лет назад. Большая их часть вымерла или эволюционировала в амфибий, но некоторые виды сохранились до наших дней. В Северо-Восточной Австралии живет рогозуб. Он, как и другие рыбы, дышит жабрами, но каждые 40- 50 минут поднимается к поверхности воды, чтобы подышать воздухом. Впрочем, долго находиться на воздухе он не может, и если вытащить рогозуба из воды, он погибнет. Рыбы семейства двоякодышащих обитают в тропической Африке и Южной Америке. Эти длинные, похожие на угрей рыбы могут всю жизнь обитать во временных водоемах, пересыхающих в засуху. В засушливый период они впадают в спячку: зарываются в почву и переходят на дыхание атмосферным воздухом.

№ слайда 9

Описание слайда:

НАУТИЛУС С мелового периода до наших дней сохранился лишь один род этой обширной группы моллюсков - Nautilus. Виды рода Nautilus обитают в теплых морях у берегов Филиппинских островов, Новой Гвинеи, Австралии, Индонезии и в Бенгальском заливе. Это наиболее примитивные из ныне живущих головоногих моллюсков с внешней многокамерной раковиной. Раковина спирально закручена и разделена поперечными перегородками на камеры.

№ слайда 10

Описание слайда:

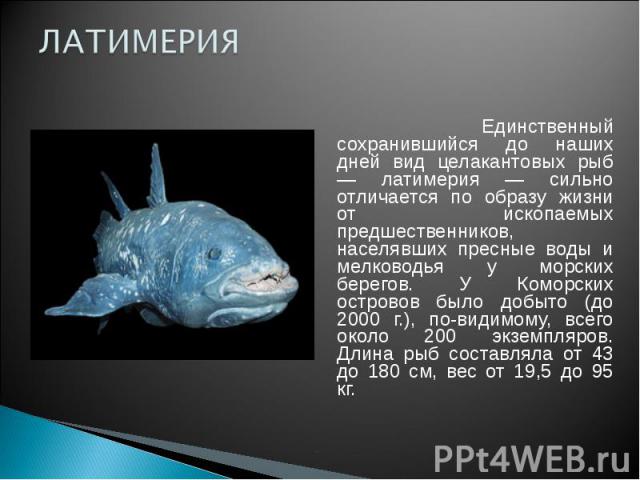

ЛАТИМЕРИЯ Единственный сохранившийся до наших дней вид целакантовых рыб - латимерия - сильно отличается по образу жизни от ископаемых предшественников, населявших пресные воды и мелководья у морских берегов. У Коморских островов было добыто (до 2000 г.), по-видимому, всего около 200 экземпляров. Длина рыб составляла от 43 до 180 см, вес от 19,5 до 95 кг.

№ слайда 11

Описание слайда:

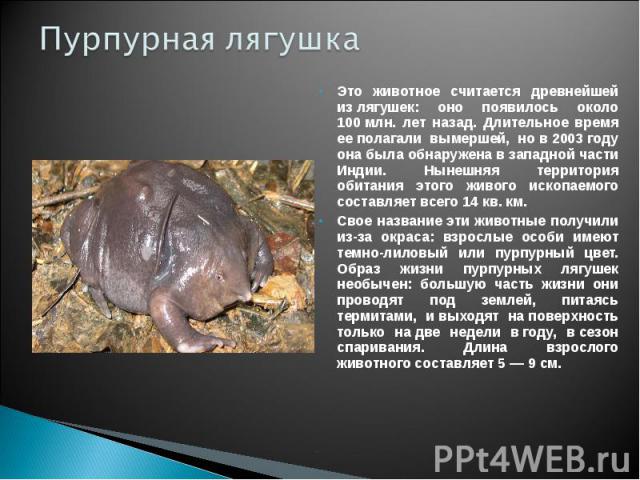

Пурпурная лягушка Это животное считается древнейшей из лягушек: оно появилось около 100 млн. лет назад. Длительное время ее полагали вымершей, но в 2003 году она была обнаружена в западной части Индии. Нынешняя территория обитания этого живого ископаемого составляет всего 14 кв. км. Свое название эти животные получили из-за окраса: взрослые особи имеют темно-лиловый или пурпурный цвет. Образ жизни пурпурных лягушек необычен: большую часть жизни они проводят под землей, питаясь термитами, и выходят на поверхность только на две недели в году, в сезон спаривания. Длина взрослого животного составляет 5 - 9 см.

№ слайда 12

Описание слайда:

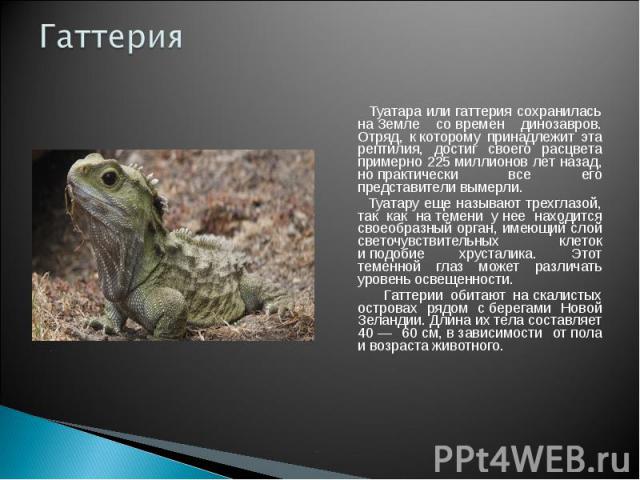

Гаттерия Туатара или гаттерия сохранилась на Земле со времен динозавров. Отряд, к которому принадлежит эта рептилия, достиг своего расцвета примерно 225 миллионов лет назад, но практически все его представители вымерли. Туатару еще называют трехглазой, так как на темени у нее находится своеобразный орган, имеющий слой светочувствительных клеток и подобие хрусталика. Этот теменной глаз может различать уровень освещенности. Гаттерии обитают на скалистых островах рядом с берегами Новой Зеландии. Длина их тела составляет 40 - 60 см, в зависимости от пола и возраста животного.

№ слайда 13

Описание слайда:

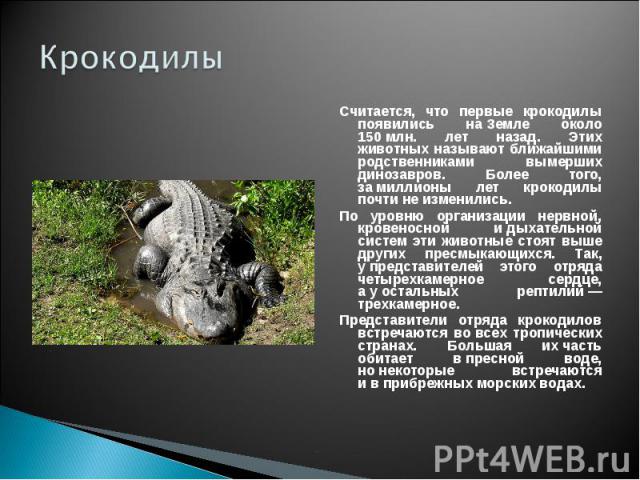

Крокодилы Считается, что первые крокодилы появились на Земле около 150 млн. лет назад. Этих животных называют ближайшими родственниками вымерших динозавров. Более того, за миллионы лет крокодилы почти не изменились. По уровню организации нервной, кровеносной и дыхательной систем эти животные стоят выше других пресмыкающихся. Так, у представителей этого отряда четырехкамерное сердце, а у остальных рептилий - трехкамерное. Представители отряда крокодилов встречаются во всех тропических странах. Большая их часть обитает в пресной воде, но некоторые встречаются и в прибрежных морских водах.

№ слайда 14

Описание слайда:

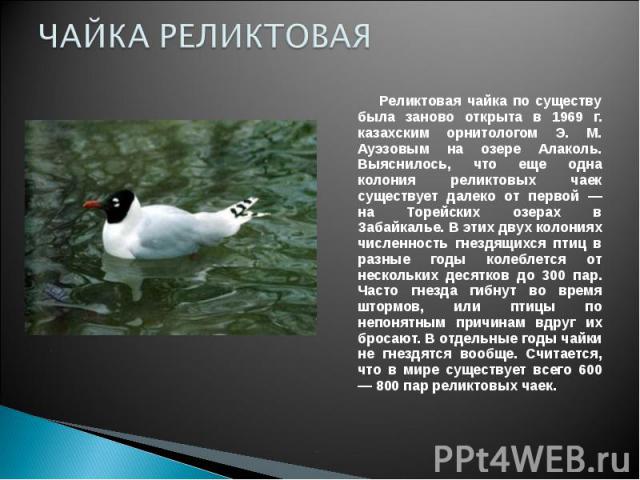

ЧАЙКА РЕЛИКТОВАЯ Реликтовая чайка по существу была заново открыта в 1969 г. казахским орнитологом Э. М. Ауэзовым на озере Алаколь. Выяснилось, что еще одна колония реликтовых чаек существует далеко от первой - на Торейских озерах в Забайкалье. В этих двух колониях численность гнездящихся птиц в разные годы колеблется от нескольких десятков до 300 пар. Часто гнезда гибнут во время штормов, или птицы по непонятным причинам вдруг их бросают. В отдельные годы чайки не гнездятся вообще. Считается, что в мире существует всего 600- 800 пар реликтовых чаек.

Описание слайда:

№ слайда 17

Описание слайда:

ВЫХУХОЛЬ Живет выхухоль в поймах малых рек всего бассейна Дона и среднего отрезка Волги; в меньшем количестве - в пойме нижней половины реки Урал и реакклиматизирована на некоторых притоках Днепра. В благоприятных условиях выхухоль живет до 4 лет. В России создана специальная подкомиссия по охране выхухоли и защите от вымирания этого ценного эндемика русской природы.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7

Реликтовые растения Воронежской области

и их охрана

Автор проекта:

Комаров Никита Сергеевич–

ученик - 7 кл.

Руководитель:

Тимирева Маргарита Валентиновна

учитель географии МБОУ ООШ № 7

2016 г

Содержание:

Введение ……………………………………………………………………3

1.Что такое реликты……..…………………………………………………4

..........................................................5

2.1. Шиверекия Подольская………...……………………………………...5

2.2.Чилим…………….. …………………………………………. …………5

2.3. Проломник Козо- Полянского ………………………………………..6

2.4. Лапчатка донская ……………………..………………………………..6

2.5 Берёза Литвинова………… …………………………………………….7

Заключение ………………………………………………………………….8

Литература …………………………………………………………………..9

Приложение …………………………………………………………………10-13

1. Введение.

Во многих книгах и газетах мы сталкиваемся с таким словом, как реликт, но не всегда понимаем его значение и важность. Реликты - реликтовые растения и животные, виды, входящие в состав растительного покрова или животного мира данной страны и области как пережитки флор и фаун, минувших их геологических эпох и находящиеся в некотором несоответствии с современными условиями существования. В мире много реликтовых растений, но лишь малая часть из них досконально изучена и описана.

Я решил узнать, есть ли реликты в нашей местности? Оказывается, на территории Воронежской области произрастают реликтовые растения третичного, ледникового и послеледникового времени.

Цель работы: изучение реликтовых растений Воронежской области

Задачи:

разработать план исследования;

собрать материал о реликтовых растениях родного края;

изучить собранный материал;

оформить стенд.

Гипотеза: если учащиеся, их друзья, родители будут знать о реликтовых видах растений Воронежской области, методах рационального использования и охраны природных ресурсов, то возможно удастся предотвратить исчезновение некоторых видов растений, сохранить природу нашего края.

Методика: анализ литературы, информационных ресурсов, наблюдение.

Что такое реликты

Реликтовые растения- редкие виды, роды,семейства растений более многочисленные или более широко распространенные в геологическом прошлом. Из определения следует , что далеко не все редкие растения являются реликтовыми. Редкость может быть естественным состоянием вида в течении всей его истории. Редкими могут быть также недавно появившиеся виды, имеющие ограниченную область распространения.

Многие реликтовые растения имеют ограниченные ареалы, в пределах которых они вполне обычны, другие же широко распространены, но встречаются спорадически, не имея сплошных ареалов.

Принадлежность растений к числу реликтовых устанавливается, главным образом, по палеоботанических данным, свидетельствующим о его более значительной роли в составе растительности прошлого. Косвенными указаниями могут служить таксономическая обособленность, и, в случае широкого распространения, разорванность ареала.

Причиной реликтовости в большинстве случаев является изменение природных условий, связанное с плейстоценовым оледенением (как непосредственно в области распространения ледников, так и в силу климатических воздействий за ее пределами.

Чаще всего судьба реликтовых растений связана с сообществами, в составе которых они существовали в течении миллионов лет.

Реликтовые растения проявляют устойчивую тенденцию к сокращению численности и / или ареала (исключение составляют лишь немногие виды, расселяемые человеком). Такие растения предстовляют большую научную ценность, поэтому необходимы специальные меры по их защите .

2. Реликтовые растения нашего края

В области встречается более 60 видов реликтовых видов – это растения, в прошлом более многочисленные или широко распространенные, а в настоящее время ставшие редкими.

Произрастающие в области реликты обычно делят на три группы.

1) Доледниковые реликты: шеверекия подольская, чилим, береза Литвинова, проломник Козо-Полянского.

2) Реликты ледникового времени: бурачок ленский, лапчатка донская, полынь шелковистая.

3) К реликтам послеледникового времени относятся брусника, клюква, черника, иссоп меловой, тимьян. Эти растения попали в нашу область из различных регионов Евразии: от гор Средней Азии и Средиземноморья до тайги и тундры севера Евразии.

2.1 . Шиверекия Подольская

Шиверекия Подольская - растение семейства крестоцветные. Ареал европейской части России прерывистый. Обитает на скалах и сухих известняковых склонах по долинам рек. Многолетник высотой 8 - 20 сантиметров, опушенный звездчатыми волосками, с розеткой листьев у основания стебля. Стеблей один или несколько. Цветки мелкие, белые, собраны в компактные соцветия на верхушках стеблей. Стручки обратнояйцевидные или эллиптические. Цветет в апреле - мае. Плодоносит в конце июня. Размножение семенное и вегетативное. Зимует с зелеными листьями. (Приложение 1)

2.2. Чилим (водяной орех, рогульник)

На тихой глади озера или речного залива изредка можно увидеть розетку плавающих листьев чилима. На черешках листьев вздутия, заполненные воздухоносной тканью. Благодаря таким пузырям растение плавает. Летом (июль-август) в пазухах листьев появляются цветки с четырьмя белыми лепестками. Чилим - однолетник и не переносит осенних заморозков. Он цветет только в жаркое лето. В наши дни растение стало чрезвычайно редким. Оно охраняется в нескольких заповедниках и занесено в Красную книгу. В природе чилим размножается благодаря копытным животным, которые заходят в водоём. Плоды прикрепляются к их шерсти, и таким образом могут попасть в другой водоём. Для лекарственных целей используют плоды чилима, листья, цветки и сок свежего растения. Заготовку плодов проводят осенью, когда листья растения изменят свой цвет и начнут отмирать. Сок из травы чилима готовят в период цветения. После сбора плоды просушивают в сухом помещении, разложив тонким слоем.

Хранят орехи неочищенными от кожуры в прохладном месте (холодильник, погреб) в холщовых или бумажных мешочках (при больших объёмах можно в деревянных ящиках). Если орехи очистить от кожуры, то через несколько дней они потеряют свои вкусовые качества.

Водяной орех обладает мочегонным, спазмолитическим, вяжущим, тонизирующим, антисептическим, антибактериальным, антивирусным, противоатеросклеротическим, потогонным, желчегонным, противоопухолевым свойствами.

Водяной орех без термической обработки используют для лечения диспепсии, болезней почек, импотенции. При этих заболеваниях, а также для профилактики ОРЗ и гриппа рекомендуют съедать за пол часа до приёма пищи по 1-2 сырого ореха 3 раза в день. Настой листьев и цветков чилима внутрь принимают для восстановления сил после перенесенных заболеваний. Сок из свежей травы водяного ореха пьют для лечения глазных болезней.

Наружно, соком, разбавленным тёплой кипяченой водой, полощут горло при гнойных и фоликулярных ангинах. Соком смазывают места укуса комаров, пчел, ос. Для этих же целей можно прикладывать размятые листья этого растения.

(Приложение 2)

2.3. Проломник Козо-Полянского

Проломник Козо-Полянского - реликтовый эндемик Воронежской области. Растёт на вершинах и склонах меловых холмов, иногда в массе, обычно на открытых или полузадернованных участках, а также в каменистых степях с разреженным травянистым покровом. Многолетник, образует крупные рыхлые дерновины с многочисленными розетками и стрелками. Отличается от других видов проломника более плотными многолистными розетками, несколько туповатыми менее опушёнными и жестковатыми листьями с выдающейся снизу средней , стрелками почти шерстисто волосистыми с длинными беловатыми почти поникающими волосками. (Приложение 3)

2.4. Лапчатка донская

Степное реликтовое растение с темно-зелеными перистыми листьями и ярко-золотистыми цветами, по форме похожими на цветы маленькой розы. Высота растения - 25-30 см. Цветет лапчатка в конце мая - начале июня около 30 дней. Лапчатка донская - эндемик известняковых склонов Северо-Донского реликтового района. Растет на степных зонах и часто встречается среди ковылей. Лапчатку донскую относят к реликтам засушливого времени конца неогенового периода. Растение содержит дубильные вещества. (Приложение 4)

2.5. Береза Литвинова

Береза Литвинова - небольшое дерево высотой 7-8 метров. Кора ствола белая или розоватая, ветви тонкие, тёмно-буроватые, с чечевичками. Молодые годовалые ветки желтовато-бурые, с беловатым бархатистым опушением. Листья длиной 3-4,5 см, яйцевидные или продолговато-яйцевидные, с заострённой верхушкой и клиновидным или округлым основанием. Край листа неравно острозубчатый. Сверху листовая пластинка голая, зелёная, снизу более светлая. Пыльниковые серёжки тонкие, цилиндрические, длиной 4-6 см, собраны в кисти по 2-3 штуки. (Приложение 5)

Заключение

Чтобы сохранить редкие виды растений, людям необходимо их знать, потому что очень важно знать «в лицо» тех, кто в первую очередь нуждается в особой заботе; соблюдать элементарные правила поведения на природе: не рвать растения, не топтать, не разводить костры, не мусорить. Мы должны заботиться о будущем нашей области, беречь и защищать природу, потому что человек и природа это одно целое. И одно без другого не может существовать!

Дерево, трава, цветок и птица

Не всегда умеют защититься.

Если будут уничтожены они,

На планете мы останемся одни.

В. Берестов.

Литературы

Красная книга России. (Растения) М. Просвещение. 2002 г.

Энциклопедия. Биология. Аванта Плюс. 2002г.

Я познаю мир. Детская энциклопедия: Растения. - М., 1995г.

Приложение 3. Проломник Козо-Полянского

Приложение 4. Лапчатка донская

Приложение 5. Береза Литвинова

Реликты

В списках редких и исчезающих растений и животных, включенных в «Красную книгу Российской Федерации», числится немало реликтовых видов. Часть из них представлена на территории Самарской области.

Реликтовые виды - «остатки» флоры и фауны прошлых геологических эпох, сохранившиеся на какой-то территории, несмотря на изменившиеся условия физико-географической среды. Реликтовые растения и животные сумели приспособиться к новым условиям существования. Тем не менее, реликты находятся в определенном противоречии с современной природной средой. Научная ценность реликтов заключается в том, что они служат носителями информации о природной обстановке прежних эпох.

Растения - реликты.

1. Плиоценовые реликты - глобулярия крапчатая, можжевельник казацкий, короставник татарский, лазурник трехлопастной, шиверекия подольская, овсяница лесная, герань Роберта.

2. Реликтами ледниковой эпохи ботаники называют толокнянку обыкновенную, диплазиум сибирский, голокучник Линнея, ветреничку алтайскую, дуб обыкновенный.

Реликтовые животные

Реликтовые насекомые:

1. Жук - олень.

2. Пчела - плотник фиолетовая и пчела - плотник кривоногая.

3. Усач альпийский и усач большой дубовый.

4. Хрущ мраморный, обитающий в Сокских и Жигулевских горах, и хрущ белый, обитающий на песчаных берегах рек, там где растут сосны, так как питается их корнями.

5. Дыбка степная, обитающая в местах с выходом известняков и откладывающая кубышки в карбонатных породах.

Млекопитающие - реликты:

1. Выхухоль русская. Обитает в пойменных озерах-старицах, ериках, затонах, заводях, а также в речках с тихим течением и богатой прибрежной и водной растительностью.

2. Все насекомоядные (плейстоцен). Это ежи восточно-европейский и ушастый, крот европейский (семейство кротовые) и бурозубки обыкновенная и малая, кутора обыкновенная (семейство землеройковые).

3. Зайцы (в межледниковье): заяц - беляк обитает в лесу, а заяц - русак обитает по лесным опушкам и полям.

4. Лоси - типично лесные животные, но предпочитают поймы рек и окраины озер, опушки смешанных лесов, их возобновление по вырубкам и гарям. Кабаны предпочитают леса, перемежающиеся полянами, лугами, а также поймы рек и кустарниковые заросли на их берегах. Волки.

Зоологический памятники

К зоологическим памятникам отнесены наиболее редко встречающиеся или исчезающие виды позвоночных животных. В связи с широкой распаханностью территории нашей области, вырубкой лесов, обмелением и загрязнением водоемов, большой антропогенной нагрузкой в отдельных регионах животный мир области испытывает очень большой пресс, поэтому этот раздел книги представлен небольшим числом видов.

Слепышовые опушки. На краю леса возвышаются кучки свежевырытой земли. Многие скажут, это работа крота. Но, присмотревшись, мы обнаруживаем интересную картину: все горки земли расположены как по цепочке - одна за другой. Эту картину можно наблюдать в 1,8 км к северо-востоку от села Бахилова Поляна.

Тот, кто видел места, где водятся кроты, удивится - эти зверьки так не выбрасывают вырытую землю. Специалист же скажет сразу: это работа слепыша, зверька, с первого взгляда похожего на крота, но принадлежащего совершенно к другому отряду грызунов. Его ближайшие родственники - крысы и суслики. Длина тела слепыша составляет 20-26 см.

Слепышовый род очень древний. Первые родственники зверька, который роет ходы под вашими ногами, появились на нашей планете 20 млн лет назад. Мир тогда был не очень похож на современный, не было на земле и человека. Мамонт, которого обычно называют как что-то очень древнее, - младенец по сравнению со слепышом.

Обычно говорят: «Слепой, как крот». Но крот по части зрения может дать фору слепышу. Он хотя и плохо, но все же видит. У слепыша глаз нет совсем - они заросли кожей, на их месте можно обнаружить только черные точки. Но зато у него хорошо развит слух, еще лучше - обоняние и осязание.

Слепыш предпочитает селиться на склонах балок и в других пониженных частях рельефа, где почва достаточно плодородная и растет множество трав. Корнями растений зверек и питается. Слепыш сначала подгрызает корень, а затем сквозь дерновину затягивает в нору и надземную часть растения. Поедает он корневища одуванчиков, клевера, клубни-луковицы шпажника и луковицы круглого лука. На зиму слепыш делает большие запасы. Иногда в норах слепыша находили до 15 кг различных кормов.

И зимой слепыш не прекращает своей подземной деятельности, разве что слегка ее замедляет. Кучки земли из ходов этого зверька можно встретить на толстом снеговом покрове. Весной слепыш начинает линять и линяет все лето, до самой осени.

Большую пользу приносит реющий зверек. Прокладкой своих ходов разрыхляет и перемешивает почву, которая через ходы обогащается кислородом. К сожалению, из-за почти полной распашки современных степей места удобного обитания слепыша сильно сократились. Общее поголовье его невелико. Нельзя допустить, чтобы этот интересный и редкий зверек, еще плохо изученный, исчез с лица нашей планеты. В качестве первоочередных мер по сохранению слепыша нужно назвать учет и дальнейшее выявление мест обитания этого зверька, а затем - сохранение их в естественном состоянии. Особенно недопустима в таких местах распашка земель.

Интересного зверька слепыша вы можете увидеть в экспозиции областного музея краеведения.

Места обитания слепушонки . Увидеть признаки обитания этого зверька ныне может лишь тот, кому очень и очень повезет. Если вы побываете в окрестностях села Сосновый Солонец, что расположилось на краю обширного леса, в самом центре Самарской Луки, то приглядитесь к многочисленным норам грызунов, разбросанных вдоль лесной опушки. Одна, две, три... пять... десять... Наконец мы нашли то, что искали, - около одной из норок, ничем, пожалуй, не отличающейся от остальных, видны кучки выброшенной земли, характерной полулунной формы. Именно в этих подземных жилищах и скрывается слепушонка - небольшое животное из отряда грызунов, имеющее размеры средние между серой крысой и обыкновенной лесной мышью. Чем же примечателен этот зверек? Оказывается, он относится к очень древнему семейству: слепушонки жили на планете еще миллионы лет назад, в неогеновое время, когда не было на Земле ни человека, ни многих современных животных. Поэтому слепушонки являются живыми свидетелями тех далеких эпох - реликтами из неогенового времени.

Хотя слепушонка обитает на обширных пространствах степей Казахстана, Средней Азии, Поволжья, Северного Кавказа, везде этот зверек крайне редок. Причины резкого сокращения его численности известны: это в первую очередь распашка огромных участков целинных земель, неумеренный выпас скота, применение ядохимикатов в сельском хозяйстве. Лишь в отдельных местах этого региона, в частности у села Сосновый Солонец, продолжают оставаться отдельные популяции животного.

Слепушонка может жить в весьма разнообразных условиях, однако любимыми местами ее обитания являются опушки березовых и осиновых колков, каменистые участки степей, целинные залежи, почвы с признаками осолонения. Последнее обстоятельство может служить объяснением, почему на всей Самарской Луке слепушонка сохранилась лишь у села Сосновый Солонец, - здесь, как видно из названия, до недавнего времени имелись солоноватые источники, отчего многие участки превратились в настоящие солонцы.

Питается слепушонка подземными частями растений (корнями, корневищами, клубнями, луковицами). Излюбленный ее корм - ирисы, тюльпаны, луки, гладиолусы. В своих норах зверек всегда хранит небольшой запас еды на случай бескормицы. Норы слепушонки длинные и весьма сложно устроенные - в них есть магистральный ход (до 100 м длиной), боковые от норки (до 50 м), а также множество отходящих от этих ходов галерей, расположенных на глубине от 10 до 50 см. На поверхность земли слепушонка выходит очень редко. Активна она бывает утром, днем и вечером.

Зоологам необходимо тщательно обследовать все окрестности села Сосновый Солонец и выявить конкретные точки, где встречаются слепушонки. Уникальный зоологический памятник природы Самарской Луки должен быть под надежной охраной.

"Зеленая книга" Поволжья: Охраняемые природные территории Самарской области / Сост. ЗахаровА.С., Горелов М.С. - Самара: Кн. изд-во, 1995